変形性膝関節症

- 変形性膝関節症について

- 変形性関節症の原因について

- 膝関節の構造について

- 変形性膝関節症の種類について

- 変形性膝関節症の症状について

- 膝関節の痛みについて

- 膝関節の腫れについて

- 膝関節の変形について

- 膝周囲の筋力低下について

- 変形性膝関節症の診断と検査について

- 医師の問診・視診・触診(話を聞いて、膝を見て、触って確認する)について

- X線検査(単純X線検査、MRI/CT検査)について

- 早期から変形性膝関節症の治療を始める必要性について

- 変形性膝関節症に対する治療の種類について

- 薬物療法について

- 運動・体操療法について

- 変形性膝関節症の患者さんにお勧めの大腿四頭筋訓練

- 日常生活の中で心がけることについて

- 生活様式の変更について

- 体重管理について

- 関節を温める温熱療法

- 補装具と補助具療法について

- 手術的治療法について

- 関節鏡を使った手術(関節鏡視下手術)

- 骨を切る手術(矯正骨切り術)

- 人工関節に置き換える手術(人工関節置換術)

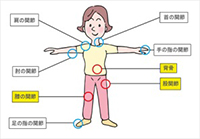

1. 変形性膝関節症について

2. 変形性関節症の原因について

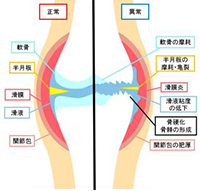

骨と骨との間にあって、クッションの役割や滑らかな動きを可能にしている組織が軟骨です。変形性関節症では、その軟骨がすり減って、滑らかな動きができなくなり、大きな摩擦を生じるようになります。この状態では、壊れた軟骨などの組織のかけらによって関節の内側にある滑膜に炎症が生じ、ときには水(関節液)が溜まって、腫れ上がることもあります。この病気では骨にも影響が及ぶため、軟骨の下の骨が硬くなったり、骨棘(こつきょく)という突起ができたりして、関節の変形が起きます。

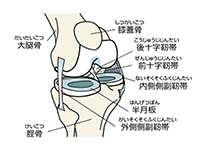

3. 膝関節の構造について

膝関節は大腿骨と脛骨および膝蓋骨の3つの骨で構成されています。骨の表面は厚さ3mmほどの関節軟骨で保護されています。大腿骨と脛骨の間には内側と外側にクッションの役目をしている線維性軟骨でできた柔らかなゴム状の半月板があります。そのほか前後方向への安定性を担っている前十字靭帯と後十字靭帯および内外側方向への安定性を担っている内側と外側の側副靭帯があり、どの部分が傷んでも、膝関節部の違和感や痛みあるいは腫れや関節水腫(膝に水がたまる)が生じます。

4. 変形性膝関節症の種類について

一次性変形性膝関節症:一次性変形性膝関節症とは、原因がはっきりしない変形性関節症で、年齢や肥満などのさまざまな要因が重なって発症すると考えられています。変形性膝関節症の多くは、このタイプです。

二次性変形性膝関節症:二次性変形性膝関節症とは、病気やけがなどが原因で起こる変形性膝関節症です。関節リウマチや骨折後あるいは膝の靭帯や半月板の損傷後に生じることがあります。

5. 変形性膝関節症の症状について

主な症状は膝の痛みと水がたまることです。症状が進むと膝の動きが制限され、膝が完全に伸びなくなり、膝の曲がりも固くなります。初期には歩きはじめや立ち上がり動作などの際に膝が痛みますが、休むと痛みがとれます。症状が進むと正座やしゃがみ込み動作あるいは階段の昇り降りなどの動作などがつらくなります。さらに進行すると、膝の変形(主にO脚)が目立ち、膝がピンと伸びず、歩くことが困難で日常生活が不自由となります。

6. 膝関節の痛みについて

軟骨がすり減ったり、骨が変形したりすると、骨と骨がぶつかって滑膜に炎症が起こり、関節の周りの筋肉や腱などに炎症を生じて痛みを感じます。痛みが起こりやすいのは、関節に負担が加わった時や、関節を動かした時です。はじめのうちは安静にすることで治まりますが、病気が進むにつれて、安静にしても治まりにくくなります。

7. 膝関節の腫れについて

滑膜に炎症が起こると、関節液が異常にたくさんたまって腫れが起こります。このときの関節液は本来の性質としての粘り気が失われています。「関節に水がたまった」といわれる状態で、変形性膝関節症などによくみられます。水がたまりすぎると、関節内の圧が高くなり、更に軟骨や靭帯を傷めますので、注射器で穿刺して、関節液の量や色などを確認する必要があります。『水を抜くと癖になる。』と巷で言われていますが、軟骨の状態が回復すると腫れもなくなることが多いので、心配せず医師の診察と治療を受けてください。

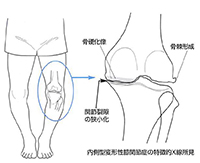

8. 膝関節の変形について

軟骨がすり減り、骨への衝撃が大きくなると、骨棘(こつきょく)という突起ができ、軟骨の下の部分の骨が硬くなります。このような骨の変形が進むと、膝がゴツゴツしてくるなど、変化が目に見えて分かるようになります。変形性膝関節症では膝関節の内側が変形して内側型変形性膝関節症(O脚)となる場合が多いのですが、関節リウマチや変形性股関節症に伴って外側型変形性膝関節症(X脚)となる場合もあります。

9. 膝周囲の筋力低下について

膝関節に痛みや変形などが起こると、膝を動かしにくくなり、痛みを感じた人は次第に歩くことに消極的となって膝関節を動かさないようになります。その結果として、膝関節の周りの筋肉(特に太ももの前にある大腿四頭筋)が萎縮して細くなり、弾力性も小さくなるために、筋肉の質と量がともに低下して、立ち上がる動作や歩行が更にしにくくなります。

10. 変形性膝関節症の診断と検査について

膝関節の状態を確認するためには、問診(いつからどのように都合が悪いのかなどの話を聞くこと)やX線検査を行うことが基本です。また、関節リウマチや化膿性膝関節炎(細菌による関節炎)など、変形性膝関節症以外の病気と区別するために血液検査も行うこともあります。

11. 医師の問診・視診・触診(話を聞いて、膝を見て、触って確認する)について

痛みや腫れなどの症状が「いつから」「どのような時に」「内側が痛いのか外側が痛いのか、膝蓋骨(お皿)の周りが痛むのか」「ずきんとする鋭い痛みか、重だるい突っ張った感じか」「膝ががくんとする、引っかかる感じがないか」「どのくらいの頻度で起こっているか」「過去にけがをしたことはないか」などさまざまなことを問診で確認します。また、関節の状態を目で見たり、触ったりして、膝の腫れや痛みと変形や動きの制限がないかを調べます。

12. X線検査(単純X線検査、MRI/CT検査)について

単純X線(レントゲン)検査は、関節の状態を確認するために欠かせない検査です。

軟骨はX線検査ではっきりとは写らないので、軟骨の状態を詳細に確認することはできませんが、骨と骨のすき間が狭くなっているか、骨棘(こつきょく)ができているか、O脚などの変形があるかなどを見ることで、変形性膝関節症の診断を行い、膝の状態をある程度確認可能です。膝関節の状態をより詳しく調べるためには、半月板や関節軟骨の状態がわかるMRI検査や骨の表面と内部の状態が詳しくわかるCT検査などの画像検査を行います。

13. 早期から変形性膝関節症の治療を始める必要性について

早くから適切な治療に取り組めば、膝関節の変形を最小限に抑えて、生活の質を良い状態で維持できる可能性が高くなります。「関節の痛みは老化によって起こるので治療しても良くならない」などと考え、変形性膝関節症を治療せずにいると、やがて膝関節の変形がひどくなり、長い距離が歩けなくなるなど、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。すり減った軟骨や変形してしまった膝関節を、治療によって完全に元通りにすることはできませんが、早めに正確な診断を受けて、適切な治療に取り組めば、痛みや腫れなどのつらい症状を軽くし、変形性膝関節症の進行を最小限に抑える期待がもてます。

14. 変形性膝関節症に対する治療の種類について

治療の基本は、薬物療法と運動療法および体重管理です。

薬物療法で痛みや腫れをやわらげながら、運動療法と体操などで関節の周りの筋肉を鍛えて、膝が滑らかに動くようにし、増えた体重を標準体重に戻すことで日常生活の質が回復します。

15. 薬物療法について

(1)非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

痛みを少なくして、膝関節のはたらきが悪くなることを防ぐために、薬物療法を行います。炎症による痛みや腫れを治療するためには、主に非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を使いますが、飲み薬の他に、坐薬や外用薬もあります。NSAIDsは炎症を起こすもとになるプロスタグランジンという物質ができるのを抑え、炎症による痛みや腫れをやわらげるのですが、これらの薬には、副作用として胃炎や胃潰瘍が起こることがあります。近年では、胃炎や胃潰瘍の副作用を少なくすることを目的として開発されたCOX-2(コックスツー)選択的阻害薬というNSAIDsが使われることが多くなりました。

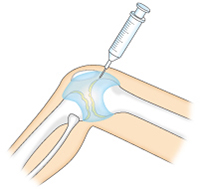

(2)ヒアルロン酸の関節内注射

ヒアルロン酸は関節液に含まれるコラーゲンの成分です。膝関節の潤滑油として働き、関節軟骨に栄養を与え、傷んだ軟骨を修復する作用があります。このヒアルロン酸を関節内に直接注入することで、軟骨を保護して炎症を抑え、関節の動きをなめらかにする効果が期待できます。症状の程度によりますが、痛みや腫れが強い場合には、初回から4回までを1週間に1回注射し、その後は2~3週間に1回程度の注射を3カ月から半年間継続すると膝の腫れと痛みが軽くなる場合が多いです。

16. 運動・体操療法について

関節の働きを回復するためには、運動・体操療法が欠かせません。肥満も変形性関節症を悪くする原因のひとつですので、太り気味の方は、減量を心がけるようにしましょう。

家庭でできる簡単な大腿四頭筋の筋力増強練習やストレッチ体操および膝の屈伸(曲げ伸ばし)練習などを行うことで、膝関節の動く範囲を拡げ、膝関節の周りの筋肉を鍛えることから、日常生活動作中に膝関節へ加わる負担を軽くできます。しかし、体を鍛えようとして、無理に長時間歩き続けることやフルスクワット練習あるいは繰り返し階段を昇り降りするような練習は膝に強い負担がかかることから逆効果となるので注意してください。週に3回で30分程度の水中ウォーキングを続けると、水の浮力により膝に負担がかからずに膝の痛みや動きが良くなることが多く、血圧やコレステロール及び糖尿病体質も改善し、体重も減ることから水中ウォーキングをお勧めします。ラジオ体操など体を大きく動かす体操は膝以外の上半身や背中・腰にある関節を動かして、筋肉が弱くなるのを防ぎます。

医師や理学療法士の指導を受けて、その人に合った適度な運動・体操を続けることが大切です。

17. 変形性膝関節症の患者さんにお勧めの大腿四頭筋訓練

体を仰向けに寝た状態で、膝の後ろに枕を入れて、踵を浮かすように太ももに力を入れる練習は膝への負担がなく始めることができ、膝の伸びも回復するので推奨されています。

少し慣れたら、椅子に腰かけて膝を曲げた状態からまっすぐになるように太ももに力を入れる練習を行うと、大腿四頭筋の力も回復し、膝の動きが滑らかになることが多いです。足首に500g~1㎏の錘を着けて行うと、さらに太ももに力がつきますが、負担が強すぎると感じたら錘を減らしてください。

18. 日常生活の中で心がけることについて

変形性膝関節の進行を遅らせるためには、膝関節に負担をかけすぎないようにすることと、適度な運動や体操を習慣にすること、及び関節を温めることなどが重要です。

19. 生活様式の変更について

布団で寝ていたのであればベッドに変更、和式トイレは改造して洋式に、座布団を用いて畳や床で生活していたのであれば椅子とテーブルに変更して洋式の生活に変える、階段や玄関の上がり框など段差のある場所には手すりをつけておく、など膝に負担の加わらない工夫と将来自宅で転ばない工夫をしておいた方が良いでしょう。

20. 体重管理について

標準体重を大きく超えている人は減量が必要です。食事療法と運動療法のどちらも重要です。適切な栄養の摂取が大事なので、栄養管理士の指導を受けるのが良いです。

体重を減らそうと頑張って歩きすぎるのは逆効果で、膝の痛みと変形が悪化する危険性が高いです。可能であれば普段からプールに通い、週に3回・30分程度の水中ウォーキングを続けると、膝への負担なく痛みの軽減と滑らかな膝の動きが得られることが多く、血圧や体脂肪も低下して体全体の筋力も強くなります。数カ月継続すると体重も減少しはじめます。5年先、10年先に健康状態を維持することを考えて実践しましょう。

21. 関節を温める温熱療法

関節が冷えて血行が悪くなると、筋肉や腱がこわばって、関節の動きが悪くなったり、痛みが強くなったりします。保温用サポーターや使い捨てカイロを使ったり、ゆっくり入浴したりして、関節を温めるのが効果的です。

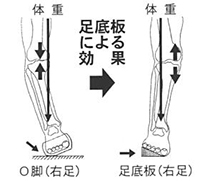

22. 補装具と補助具療法について

関節を保護したり、支えを補助したりするために、補装具や補助具を使うのが効果的です。

内反型変形性膝関節症(O脚)の場合には、「外側ウェッジ足底板(そくていばん)」の補装具が有用です。足の裏(足底部)の外側だけを高くしたシリコン製の履物をその人の足の大きさに合わせて作成します。足底板はO脚を矯正し、歩行時や立ち上がり時の体重の負担を傷んでいる膝の内側から外側へ変化させる働きがあるので、膝の痛みが軽くなる例を多く経験します。寝る時と入浴する時以外は常に着けている方がより効果的です。

23. 手術的治療法について

薬物療法や運動療法を行っても症状が良くならない場合や、すでに関節の変形がひどく、日常生活に支障がある際などには、手術が行われることがあります。手術を行った場合でも、その関節を動かす筋肉を鍛えるための運動や、関節が動く範囲を拡げるための運動を行うことが必要です。以下の3つの手術が代表的です。

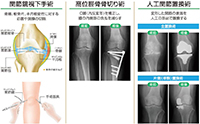

24. 関節鏡を使った手術(関節鏡視下手術)

膝関節に内視鏡を入れて行う手術です。関節の損傷程度が軽い場合で、関節ねずみと呼ばれる3~4mm大の軟骨のかけらを取りだしたり、大腿骨と脛骨の間に挟まった半月板を部分的に切除することで、痛みや引っかかり感などの症状をやわらげることが期待できます。

25. 骨を切る手術(矯正骨切り術)

骨を切ってつなぎ直し、骨の変形(O脚、X脚)を矯正する手術です。膝の内側か外側のどちらかの軟骨面が正常なことが条件で、脛骨の膝関節面から数㎝離れた場所で骨を切る脛骨高位骨切り術(HTO)が主ですが、大腿骨と脛骨の両者を骨切りすることもあります。

骨が固まるまでに2~3カ月かかるため、長期の入院やリハビリテーションを必要とすることが多く、10年ほど経過した後に再手術が必要となることがあります。骨の質が弱い人の場合には成功率が低いためお勧めしません。

26. 人工関節に置き換える手術(人工関節置換術)

膝関節の軟骨表面部分を金属と合成樹脂でできた人工関節に置き換える手術です。軟骨や周りの骨の破壊が進んでいる場合などに行うことが多く、手術後2週間程度の入院が必要です。ほとんどの場合、関節の痛みがなくなり、歩くこともできるようになります。

人工関節置換術に関しては他のところで詳しく述べますが、手術を受ける人の年齢が60歳以上であれば良好な結果が長期間得られることが期待できます。50歳以下の活動的な生活を営む人の場合には10年以内で再手術となることがあります。