画像技術科

診療放射線技師5名が在籍しています。『診断に適した質の高い画像の提供』を目指し、患者さんに安心して安全に検査を受けていただけるよう努めています。

検査室の紹介

【X線室1】

外来診察室の向かいにあります。X線撮影と骨密度検査(前腕骨)を行います。

◎X線撮影

放射線を使用する検査のなかで最も一般的な検査で、X線を用いて全身の骨などの撮影を行います。撮影時間が短く、CTと比較して被ばくも少ないため、画像検査のなかで最も多く行われています。レントゲンとも言われていますが、レントゲンはX線を発見した博士の名前です。

2019年にフラットパネルディテクタ(FPD)を導入し、従来の装置と比べ、より高精細な画像を得ることができるようになりました。

FPDの特徴

・X線の感度が高いため、被ばく線量を低減できる

・撮影後に画像が表示されるまでの時間が短いため、検査時間が短縮できる

・撮影ごとに入れ替える必要がないため、体位変換による患者さんの身体的負担と診療放射線技師の作業的負担が軽減できる

◎骨密度検査(前腕骨)

骨密度とは、骨の中にあるミネラル(カルシウム、リンなど)の量を単位面積で割ったもので、当院の装置は世界中で標準的に使用されている二重X線吸収法(DXA法)を用いて測定します。骨粗鬆症の診断や、薬剤の治療効果の判定などに使用されます。装置によって測定する部位は異なりますが、この部屋にある装置は前腕骨といわれる腕の骨を約15秒で測定します。

骨密度は男女とも加齢によって減少することが確認されており、その減少率は男性よりも女性のほうが大きいといわれています。

【X線室2】

外来診察室のある1病棟から道路を渡った2病棟の1階にあります。

X線室1と同じX線撮影のほか、透視検査や骨密度検査(腰椎、大腿骨)を行います。

◎透視検査

透視検査はX線を連続的に照射して身体の中をリアルタイムに観察する装置を用いて行う検査で、健康診断で行う胃のバリウム検査が有名ですが、当院では脊髄造影や神経根ブロック、整復(骨折してずれてしまった骨を元の位置に戻す手技)などがあります。

透視装置はベッドの角度を変えられるため、立った状態や寝た状態など、いろいろな体位で体の中を観察することができます。

脊髄造影:

脊柱管内の神経が圧迫され、痛みやしびれなどの症状が出ている場合に行う検査で、背中から針を刺し、透視しながら脊髄腔に造影剤を注入します。脊髄の圧迫病変の評価に用いられ、今後の治療方針や手術部位を決めるために行われる検査です。

神経根ブロック:

背骨の神経の根元にある神経根に麻酔薬を注射します。神経根は体の深い位置にあるため、透視しながら針をすすめていき、造影剤を注入して神経根の走行を確認した後に麻酔薬を注入します。

◎骨密度検査(腰椎、大腿骨)

X線室1で行われる骨密度検査(前腕骨)と同じDXA法を用いますが、この部屋では腰の骨(腰椎)、太ももの付け根の骨(大腿骨)の骨密度を測定します。検査前に更衣が必要で、写真のような姿勢で寝ていただくため、前腕骨の測定よりは時間がかかります。測定部位によって異なりますが、検査時間は更衣を含めて5分~10分ほど、解析結果が出るまではさらに10分ほどかかります。

日本骨粗鬆症学会のガイドラインによると、骨密度は骨折リスクの評価に有用であり、腰椎と大腿骨の両者を測定することが望ましいとされています。

【CT室】X線室2の隣にあります

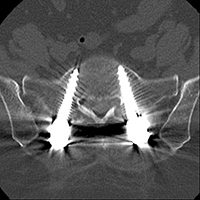

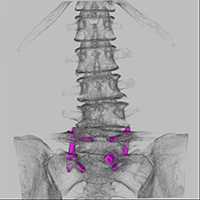

CTとは「Computed Tomography」の略で、日本語ではコンピュータ断層撮影と訳されます。X線を360度回転しながら照射し、身体を透過してきたX線をコンピュータが処理して身体の断面を画像にする検査です。当院では16列のマルチスライスCTを使用しており、撮影時間は5分ほどです。いわゆる輪切り(横断像)だけでなく、立体的な画像(3D)やいろいろな方向の断面画像も作成することができます。骨の観察に優れているため、整形領域では骨折や変形性関節症、後縦靭帯骨化症、黄色靱帯骨化症などの疾患で使用されます。

|

|

|

||

膝蓋骨骨折の3D |

腰椎固定術後の横断像 |

腰椎固定術後の3D |

【MRI室】X線室2やCT室と同じフロアの一番奥にあります

MRIは「Magnetic Resonance Imaging」の略で、日本語では磁気共鳴画像と訳されます。強い磁石と電波によって身体の内部情報を画像化する検査で、放射線を使用しないため、被ばくすることはありません。

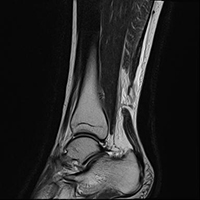

当院では1.5T(テスラ)の装置を使用しており、1回の検査で何種類もの画像を撮像するため、検査は20~30分ほどかかります。少しの体の動きでも画像に影響が出てしまうため、検査中は動かないことが大切です。撮像中に非常に大きな音を伴うのが特徴ですが、装置の物理的な現象によるものなので音を小さくすることはできません。また、狭い空間に入りますので圧迫感を感じる方もいます。当院で行う画像検査の中では患者さんの負担が大きい検査ではありますが、脊髄、靱帯、筋肉など、CTやX線撮影ではわかりにくい軟部組織の観察に優れているため、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、半月板損傷、腱板損傷など多くの疾患の診断にとても有用な検査です。

|

|

|

||

腰椎脊柱管狭窄症 |

左膝内側半月板損傷 |

左アキレス腱断裂 |

強い磁石と電波を使用するため、検査を受けることができない方がいます。以下の項目にあてはまる場合は、事前に医師または診療放射線技師にお知らせください。

- 心臓ペースメーカーや刺激電極などの電子機器を装着されている方(当院では検査不可)

- 人工内耳をされている方(当院では検査不可)

- シャントチューブを留置されている方(当院では検査不可)

- 脳動脈クリップや血管内ステントが埋め込まれている方(検査が可能か確認が必要)

- 妊婦または妊娠している可能性がある方

X線撮影、CT、MRIの主な違い

| X線撮影 | CT | MRI | |

| 特徴 | ・X線を使用 ・撮影時間が短く、使用するX線量がCTより少ないため、一般的に広く使用されている |

・X線を使用 ・いろいろな断層画像が得られる ・骨を観察するのに優れているため、骨折や変形、骨化症の診断に有用 |

・磁石と電波を使用 ・いろいろな断層画像が得られる ・脊髄や靱帯などの軟部組織を観察するのに優れているため、ヘルニアや半月板損傷の診断に有用 |

| 検査時間 | 3分~15分 (撮影回数による) |

5分程度 |

20分~30分 |

| 放射線による 被ばく |

あり (CTより少ない) |

あり (X線撮影より多い) |

なし |

放射線被ばくについて

検査で放射線を使用すると被ばくしますが、放射線防護には「正当化」「最適化」の原則があり、それに則って検査を実施しています。正当化とは、『放射線を使う行為は、もたらされる便益(メリット、ベネフィット)が放射線によるリスクを上回る場合に認められる』という大原則で、医師が正当化を判断し、放射線を使用する検査または治療を行うかどうかを決定します。最適化とは、『合理的に達成可能な限り被ばく量を減らして放射線を利用する』ことであり、診療放射線技師が装置の安全管理を適切に行い、年齢や体格を考慮して撮影条件を設定します。なお、正当化と最適化が適切に図られていれば患者さんの被ばく(医療被ばく)については線量限度は定められていません。線量限度を定めると必要な検査や治療を受けることができないケースが生じてしまい、患者さんの便益を損なうおそれがあるためです。

当院では関連学会のガイドラインをもとに撮影条件を決定し、被ばくを必要最小限に留めるよう努めています。被ばくについて不安や疑問がありましたら、検査を担当する診療放射線技師にご相談ください。

|

よくある質問

Q. 先日、他の病院でもX線撮影をしましたが、また検査しても大丈夫ですか?

A. X線撮影で被ばくする量は非常に少なく、短期間に複数回のX線撮影を行ったとしても、身体に影響が出ることはありません。

Q. 今日は肩、首、腰、膝の撮影をしました。たくさん撮ったので被ばくが心配です。

A. 例えば、肩の撮影で腰や膝に直接X線が当たることはなく、撮影で使用する線量もごくわずかです。X線を照射する範囲もできるだけ狭くしていますので、安心して検査を受けてください。

Q. CT検査を受けることになりましたが、被ばくするのが気になります。

A. CTでの被ばく線量は部位や体格にもよりますが、5~10mSvほどです。CTの被ばく線量は少なくはありませんが、最近のCT装置には自動露出機構が搭載されていて、個人の体格差に応じて使用する放射線の量を自動的に調節することができます。当院でもこの機構を使用しており、画像の質を保ちつつ、被ばく低減に努めています。

Q. MRI検査はなぜ金属を持ち込んだらいけないのでしょうか?

A. MRIは磁石と電波を使用します。磁石により強い磁力が発生しているため、金属(磁性体)のものは強い力で引っ張られ、時計やスマートフォンなどの電子機器は磁力により故障します。また、電波により金属が発熱し、やけどする危険性もあります。体内に金属類が埋め込まれている方は必ず事前にお知らせください。

Q. 1回のMRI検査で痛いところを全部撮れませんか?

A. 撮像する部位に合わせて適したコイルを使用する必要があり、必要な画像の種類や切り方も部位によって異なります。また最も広範囲に撮像できる脊椎(腰や背中)でも、1回で撮像できる長さは最大で40センチほどです。以上のことから、1回(30分)の検査では1箇所のみの撮像となります。

Q. CTではなくMRIで検査を受けたいのですが?

A. 装置の形は似ていますが、それぞれの検査で得られる情報は異なり、どちらの検査が最適かは医師が判断しています。全てのCT検査をMRI検査で代用することはできず、逆もまた然りです。

Q. 痛くてじっといていられませんが、MRI検査は可能ですか?

A. MRIは動きにとても弱い検査なので、動いてしまうと得られた画像もぶれて乱れてしまうため、医師が診断できなくなります。検査は仰向けで行いますが、部位によっては横向きで検査できることもありますので、どうしても仰向けが難しい方は担当者にお申し出ください。また、事前に痛み止めの注射をする場合もありますので、診察時に医師とご相談ください。

Q. 骨密度検査は装置によって測定する部位が違うようですが、結果に差はでませんか?

A. 部位によって骨の構造や大きさが異なるため、骨密度は異なります。骨密度を評価する際は、どの骨の骨密度の測定かを知っておく必要があります。同じ部位を定期的に検査することが重要です。